Vision poétique d'objets quotidiens. comment le poète transfigure-t-il par son travail sur le langage les objets quotidiens?

Vision poétique d'objets quotidiens. Le Parti pris des choses, Ponge, Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire, Vigny, Lamartine, Verhaeren, Cros, Apollinaire, Mallarmé, José-Maria de Heredia, La Fontaine

Ponge, le Parti pris des choses

vision poétique d’objets

Définition du mot "objet" : du lat objectum : ce qui se place devant ; sens large : toute chose (y compris les êtres animés ) qui affecte les sens et spécialement la vue. Chaose solide ayant unité et indépensance et répondant à une certaine destination (=> utilité le plus souvent, sinon on parle d'oeuvres).

La poésie est généralement associée au lyrisme, c'est-à-dire à l'expression de sentiments personnels. Ainsi la mytholologie associe cet art à la figure d'Orphée qui, accompagné de sa lyre, épanchait sa douleur liée à la perte de sa douce Eurydice.

Loin de ces thèmes traditionnels, la poésie moderne quant à elle, fait place au quotidien et à ses objets, et non plus aux seuls sujets jugés nobles. Cette révolution poétique est amorcée dans la seconde moitié du XIXème siècle par Baudelaire et Rimbaud.

Mais étant donné l'aspect trivial de ces sujets, la difficulté sera de susciter l'intérêt voire l'émotion chez le lecteur. Dès lors, on peut se demander : comment le poète transfigure-t-il par son travail sur le langage mais aussi une réflexion sur le monde les objets quotidiens?

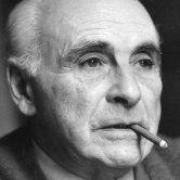

Biographie de Francis Ponge

Francis Ponge (27 mars 1899 – 6 août 1988)

Francis Ponge nait à Montpellier le 27 mars 1899, de Juliette Saurel et Armand Ponge, issu d’une famille huguenote nîmoise. Ponge était un amateur d'art et de philosophie

En 1915, il obtient la meilleure note de l’académie en philosophie pour une dissertation sur ' L’art de penser par soi-même '.

En 1916, il entre en hypokhâgne au lycée Louis-le-Grand. Il publie son premier sonnet dans la Presqu’île n° 4 (octobre) sous le pseudonyme de Nogères.

En 1921, il rédige ' Esquisse d’une parabole ',

Francis Ponge (27 mars 1899 – 6 août 1988)

Francis Ponge se dit lui-même de la génération surréaliste mais s’il partage certains principes – mysticisme, irrationnel et appel à l’inconscient –

il adhère au parti socialiste et entre chez Gallimard suite à sa rencontre avec Paulhan.

En 1926, il publie Douze Petits Ecrits que l’on peut définir comme le fondement de sa poétique.

En 1937, il entre au Parti Communiste Français et en 1942, il publie Le Parti Pris des Choses qui marque son entrée dans le monde littéraire.

en 1947 acquiert une renommée internationale alors qu’il est professeur à l’alliance française.

Il publie Proêmes en 1948, La Seine en 1950, La Rage de l’Expression en 1952, Le Soleil placé en abîme en 1954, Pour un Malherbe en 1965 ainsi que divers textes sur la peinture.

Il meurt à Bar-sur-Loup le 6 août 1988.

Le Parti pris des choses est un recueil de poèmes en prose écrit par Francis Ponge et paru en 1942.

Dans ce recueil, il tente de décrire les objets et les choses du quotidien d'une apparence banale et les investies de connotations diverses. Il tente ainsi d'offrir une autre vision des choses en leur conférant une fonction et une beauté nouvelles. Les fonctions sont déplacées et la poétisation des objets à son paroxysme. Les objets sortent ainsi de leur banalité quotidienne grâce aux mots dotés de qualités linguistiques nouvelles. Ce poète est l'un des seuls à avoir donné une telle beauté aux objets du quotidien.

Il utilise les images, métaphores, comparaisons, pour mettre en avant l'originalité de ses descriptions et offre de ce fait au lecteur une autre perception des choses hors du sens commun.

Il nous suggère une poésie hors des stéréotypes et des règles d'écriture. Le papillon devient "une allumette volante", la fleur, "une tasse mal lavée"...

Il créé ses propres objets poétiques, le pain, le cageot, l'orange..... et subjectivise leur rapport au monde. Il recrée les choses au-delà de tous les stéréotypes possibles.

Le parti pris des choses, Ponge, la Pluie

La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre c'est un fin rideau (ou réseau) discontinu, une chute implacable mais relativement lente de gouttes probablement assez légères, une précipitation sempiternelle sans vigueur, une fraction intense du météore pur. A peu de distance des murs de droite et de gauche tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici elles semblent de la grosseur d'un grain de blé, là d'un pois, ailleurs presque d'une bille. Sur des tringles, sur les accoudoirs de la fenêtre la pluie court horizontalement tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles elle se suspend en berlingots convexes. Selon la surface entière d'un petit toit de zinc que le regard surplombe elle ruisselle en nappe très mince, moirée à cause de courants très variés par les imperceptibles ondulations et bosses de la couverture. De la gouttière attenante où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez grossièrement tressé, jusqu'au sol où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes.

Chacune de ses formes a une allure particulière; il y répond un bruit particulier. Le tout vit avec intensité comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation.

La sonnerie au sol des filets verticaux, le glou-glou des gouttières, les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse.

Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages quelque temps continuent à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s'arrête. Alors si le soleil reparaît tout s'efface bientôt, le brillant appareil s'évapore : il a plu.

Ponge, le Cageot

À mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie.

Agencé de façon qu’au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu’il enferme.

À tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l’éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d’être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en somme des plus sympathiques, – sur le sort duquel il convient toutefois de ne s’appesantir longuement.

La Bougie, Ponge

La nuit parfois ravive une plante singulière dont la lueur décompose les chambres meublées en massifs d’ombre.

Sa feuille d’or tient impassible au creux d’une colonnette d’albâtre par un pédoncule très noir.

Les papillons miteux l’assaillent de préférence à la lune trop haute, qui vaporise les bois. Mais brûlés aussitôt ou vannés dans la bagarre, tous frémissent aux bords d’une frénésie voisine de la stupeur.

Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre au brusque dégagement des fumées originales encourage le lecteur, – puis s’incline sur son assiette et se noie dans son aliment.

La Cigarette, Ponge

Rendons d’abord l’atmosphère à la fois brumeuse et sèche, échevelée, où la cigarette est toujours posée de travers depuis que continûment elle la crée.

Puis sa personne : une petite torche beaucoup moins lumineuse que parfumée, d’où se détachent et choient selon un rythme à déterminer un nombre calculable de petites masses de cendres.

Sa passion enfin : ce bouton embrasé, desquamant en pellicules argentées, qu’un manchon immédiat formé des plus récentes entoure.

L'orange, Ponge

Comme dans l’éponge il y a dans l’orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l’épreuve de l’expression. Mais où l’éponge réussit toujours, l’orange jamais : car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l’écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d’ambre s’est répandu, accompagné de rafraîchissement, de parfum suaves, certes, – mais souvent aussi de la conscience amère d’une expulsion prématurée de pépins.

Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l’oppression ? – L’éponge n’est que muscle et se remplit de vent, d’eau propre ou d’eau sale selon : cette gymnastique est ignoble. L’orange a meilleur goût, mais elle est trop passive, – et ce sacrifice odorant… c’est faire à l’oppresseur trop bon compte vraiment.

Mais ce n’est pas assez avoir dit de l’orange que d’avoir rappelé sa façon particulière de parfumer l’air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l’accent sur la coloration glorieuse du liquide qui en résulte, et qui, mieux que le jus de citron, oblige le larynx à s’ouvrir largement pour la prononciation du mot comme pour l’ingestion du liquide, sans aucune moue appréhensive de l’avant-bouche dont il ne fait pas se hérisser les papilles.

Et l’on demeure au reste sans paroles pour avouer l’admiration que mérite l’enveloppe du tendre, fragile et rose ballon ovale dans cet épais tampon-buvard humide dont l’épiderme extrêmement mince mais très pigmenté, acerbement sapide, est juste assez rugueux pour accrocher dignement la lumière sur la parfaite forme du fruit.

Mais à la fin d’une trop courte étude, menée aussi rondement que possible, – il faut en venir au pépin. Ce grain, de la forme d’un minuscule citron, offre à l’extérieur la couleur du bois blanc de citronnier, à l’intérieur un vert de pois ou de germe tendre. C’est en lui que se retrouvent, après l’explosion sensationnelle de la lanterne vénitienne de saveurs, couleurs et parfums que constitue le ballon fruité lui-même, – la dureté relative et la verdeur (non d’ailleurs entièrement insipide) du bois, de la branche, de la feuille : somme toute petite quoique avec certitude la raison d’être du fruit.

- Analyse

- Description extérieure de l’orange, la texture

- 1) Comparaison avec l'éponge, mentionnant la composition une seule matière pour l'éponge et plus pour l'orange

- L’orange est ici comparée à l’éponge où cette dernière est composée d’une seule matière contrairement à l’éponge qui en possède plusieurs. «son élasticité, un liquide d’ambre s’est répandu, accompagné de rafraîchissement, de parfums suaves » Alors que l’éponge « n’est que muscle et se remplit de vent, d’eau propre ou sale»

- 2) l'odeur et le liquide de l’orange par rapport à l’éponge

- L'orange dégage beaucoup d'odeurs et de liquide « son élasticité, un liquide d’ambre s’est répandu, accompagné de rafraîchissement, de parfums suaves » « l’orange a meilleur goût » « la conscience amère d‘une expulsion prématurée de pépins. » L’éponge ne dégage aucune odeur et aucun liquide.

L'huître, Ponge : poésie et analyse du poème en prose

L’huître, de la grosseur d’un galet moyen, est d’une apparence plus rugueuse, d’une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C’est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l’ouvrir : il faut alors la tenir au creux d’un torchon, se servir d’un couteau ébréché et peu franc, s’y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s’y coupent, s’y cassent les ongles : c’est un travail grossier. Les coups qu’on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d’une sorte de halos.

À l’intérieur l’on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à proprement parler) de nacre, les cieux d’en-dessus s’affaissent sur les cieux d’en-dessous, pour ne plus former qu’une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l’odeur et à la vue, frangé d’une dentelle noirâtre sur les bords.

Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d’où l’on trouve aussitôt à s’orner.

- Pour aller plus loin :

- 3e Visions poétiques du monde. « L’huître », Le Parti pris des choses, Francis Ponge

- L'huître, un objet esthétique

- A la découverte de ce poème, quelles impressions sont les vôtres ? Quels éléments (mots, images…) ont retenu votre attention et susciter un plaisir, une curiosité de lecture et d’écoute ?

- Comparons la forme du texte de F Ponge avec celle de l’huître. Que repérons-vous ou devinons-vous ?

- Qu’en déduisons-nous ?

- Observons à présent le contenu du poème. Quel en est le sujet ?

- Comment caractériser l’huître ? quelle nouvelle dimension ?

- Comment aborder ce monde est -il opiniâtrement clos ?

- Connaissez-vous le sens de l’expression « parti pris ? Quelle signification peut-elle avoir ici ?

- En relisant à haute voix le poème, qu’entendez-vous apparaître ? Quelles impressions cela laisse-t-il au lecteur ?

- Quels mots, expressions et phrases retiennent ainsi votre attention ? Quels effets sémantiques y sont créés ?

- Correction

Ponge, le pain

La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique qu’elle donne : comme si l’on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.

Ainsi donc une masse amorphe en train d’éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s’est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, – sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.

Ce lâche et froid sous-sol que l’on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable…

Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.

Le feu, Ponge

Le feu fait un classement : d’abord toutes les flammes se dirigent en quelque sens…

(L’on ne peut comparer la marche du feu qu’à celle des animaux : il faut qu’il quitte un endroit pour en occuper un autre ; il marche à la fois comme une amibe et comme une girafe, bondit du col, rampe du pied)…

Puis, tandis que les masses contaminées avec méthode s’écroulent, les gaz qui s’échappent sont transformés à mesure en une seule rampe de papillons.

Le mollusque, Ponge

Le mollusque est un être – presque une – qualité. Il n’a pas besoin de charpente mais seulement d’un rempart, quelque chose comme la couleur dans le tube.

La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu’elle y tient en l’abritant soigneusement, dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle.

Ce n’est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses.

Le mollusque est doué d’une énergie puissante à se renfermer. Ce n’est à vrai dire qu’un muscle, un gond, un blount et sa porte.

Le blount ayant sécrété la porte. Deux portes légèrement concaves constituent sa demeure entière.

Première et dernière demeure. Il y loge jusqu’après sa mort.

Rien à faire pour l’en tirer vivant.

La moindre cellule du corps de l’homme tient ainsi, et avec cette force, à la parole, – et réciproquement.

Mais parfois un autre être vient violer ce tombeau, lorsqu’il est bien fait, et s’y fixer à la place du constructeur défunt.

C’est le cas du pagure

Ponge, la mousse

Les patrouilles de la végétation s’arrêtèrent jadis sur la stupéfaction des rocs. Mille bâtonnets du velours de soie s’assirent alors en tailleur.

Dès lors, depuis l’apparente crispation de la mousse à même le roc avec ses licteurs, tout au monde pris dans un embarras inextricable et bouclé là-dessous, s’affole, trépigne, étouffe.

Bien plus, les poils ont poussé ; avec le temps tout s’est encore assombri.

Ô préoccupations à poils de plus en plus longs ! Les profonds tapis, en prière lorsqu’on s’assoit dessus, se relèvent aujourd’hui avec des aspirations confuses. Ainsi ont lieu non seulement des étouffements mais des noyades.

Or, scalper tout simplement du vieux roc austère et solide ces terrains de tissu-éponge, ces paillassons humides, à saturation devient possible.

Ponge, De l'eau

Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l’eau. C’est toujours les yeux baissés que je la regarde. Comme le sol, comme une partie du sol, comme une modification du sol.

Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice : la pesanteur ; disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice : contournant, transperçant, érodant, filtrant.

À l’intérieur d’elle-même ce vice aussi joue : elle s’effondre sans cesse, renonce à chaque instant à toute forme, ne tend qu’à s’humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les moines de certains ordres. Toujours plus bas : telle semble être sa devise : le contraire d’excelsior.

On pourrait presque dire que l’eau est folle, à cause de cet hystérique besoin de n’obéir qu’à sa pesanteur, qui la possède comme une idée fixe.

Certes, tout au monde connaît ce besoin, qui toujours et en tous lieux doit être satisfait. Cette armoire, par exemple, se montre fort têtue dans son désir d’adhérer au sol, et si elle se trouve un jour en équilibre instable, elle préférera s’abîmer plutôt que d’y contrevenir. Mais enfin, dans une certaine mesure, elle joue avec la pesanteur, elle la défie : elle ne s’effondre pas dans toutes ses parties, sa corniche, ses moulures ne s’y conforment pas. I l existe en elle une résistance au profit de sa personnalité et de sa forme.

liquide est par définition ce qui préfère obéir à la pesanteur, plutôt que maintenir sa forme, ce qui refuse toute forme pour obéir à sa pesanteur. Et qui perd toute tenue à cause de cette idée fixe, de ce scrupule maladif. De ce vice, qui le rend rapide, précipité ou stagnant ; amorphe ou féroce, amorphe et féroce, féroce térébrant, par exemple ; rusé, filtrant, contournant ; si bien que l’on peut faire de lui ce que l’on veut, et conduire l’eau dans des tuyaux pour la faire ensuite jaillir verticalement afin de jouir enfin de sa façon de s’abîmer en pluie : une véritable esclave.

… Cependant le soleil et la lune sont jaloux de cette influence exclusive, et ils essayent de s’exercer sur elle lorsqu’elle se trouve offrir la prise de grandes étendues, surtout si elle y est en état de moindre résistance, dispersée en flaques minces. Le soleil alors prélève un plus grand tribut. Il la force à un cyclisme perpétuel, il la traite comme un écureuil dans sa roue.

L’eau m’échappe… me file entre les doigts. Et encore ! Ce n’est même pas si net (qu’un lézard ou une grenouille) : il m’en reste aux mains des traces, des taches, relativement longues à sécher ou qu’il faut essuyer.

Elle m’échappe et cependant me marque, sans que j’y puisse grand-chose.

Idéologiquement c’est la même chose : elle m’échappe, échappe à toute définition, mais laisse dans mon esprit et sur ce papier des traces, des taches informes.

Inquiétude de l’eau : sensible au moindre changement de la déclivité. Sautant les escaliers les deux pieds à la fois. Joueuse, puérile d’obéissance, revenant tout de suite lorsqu’on la rappelle en changeant la pente de ce côté-ci.

Ponge, le morceau de viande

Chaque morceau de viande est une sorte d’usine, moulins et pressoirs à sang.

Tubulures, hauts fourneaux, cuves y voisinent avec les marteaux-pilons, les coussins de graisse.

La vapeur y jaillit, bouillante. Des feux sombres ou clairs rougeoient.

Des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel.

Et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort.

Aussitôt, sinon la rouille, du moins d’autres réactions chimiques se produisent, qui dégagent des odeurs pestilentielles.

Ponge, les trois boutiques

Près de la place Maubert, à l’endroit où chaque matin de bonne heure j’attends l’autobus, trois boutiques voisinent : Bijouterie, Bois et Charbons, Boucherie. Les contemplant tour à tour, j’observe les comportements différents à mes yeux du métal, de la pierre précieuse, du charbon, de la bûche, du morceau de viande.

Ne nous arrêtons pas trop aux métaux, qui sont seulement la suite d’une action violente ou divisante de l’homme sur des boues ou certains agglomérés qui par eux-mêmes n’eurent jamais de pareilles intentions ; ni aux pierres précieuses, dont la rareté justement doit faire qu’on ne leur accorde que peu de mots très choisis dans un discours sur la nature équitablement composé.

Quant à la viande, un tremblement à sa vue, une espèce d’horreur ou de sympathie m’oblige à la plus grande discrétion. Fraîchement coupée, d’ailleurs, un voile de vapeur ou de fumée sui generis la dérobe aux yeux même qui voudraient faire preuve à proprement parler de cynisme : j’aurai dit tout ce que je peux dire lorsque j’aurai attiré l’attention, une minute, sur son aspect pantelant.

Mais la contemplation du bois et du charbon est une source de joies aussi faciles que sobres et sûres, que je serais content de faire partager. Sans doute y faudrait-il plusieurs pages, quand je ne dispose ici que de la moitié d’une. C’est pourquoi je me borne à vous proposer ce sujet de méditations : « 1o le temps occupé en vecteurs se venge toujours, par la mort. – 2o brun, parce que le brun est entre le vert et le noir sur le chemin de la carbonisation, le destin du bois comporte encore – quoiqu’au minimum – une geste, c’est-à-dire l’erreur, le faux pas, et tous les malentendus possibles. »

Ponge, le Galet

Le galet n’est pas une chose facile à bien définir.

Si l’on se contente d’une simple description l’on peut dire d’abord que c’est une forme ou un état de la pierre entre le rocher et le caillou.

Mais ce propos déjà implique de la pierre une notion qui doit être justifiée. Qu’on ne me reproche pas en cette matière de remonter plus loin même que le déluge.

Tous les rocs sont issus par scissiparité d’un même aïeul énorme. De ce corps fabuleux l’on ne peut dire qu’une chose, savoir que hors des limbes il n’a point tenu debout.

La raison ne l’atteint qu’amorphe et répandu parmi les bonds pâteux de l’agonie. Elle s’éveille pour le baptême d’un héros de la grandeur du monde, et découvre le pétrin affreux d’un lit de mort.

Que le lecteur ici ne passe pas trop vite, mais qu’il admire plutôt, au lieu d’expressions si épaisses et si funèbres, la grandeur et la gloire d’une vérité qui a pu tant soit peu se les rendre transparentes et n’en paraître pas tout à fait obscurcie.

Ainsi, sur une planète déjà terne et froide, brille à présent le soleil. Aucun satellite de flammes à son égard ne trompe plus. Toute la gloire et toute l’existence, tout ce qui fait voir et tout ce qui fait vivre, la source de toute apparence objective s’est retirée à lui. Les héros issus de lui qui gravitaient dans son entourage se sont volontairement éclipsés. Mais pour que la vérité dont ils abdiquent la gloire – au profit de sa source même – conserve un public et des objets, morts ou sur le point de l’être, ils n’en continuent pas moins autour d’elle leur ronde, leur service de spectateurs.

L’on conçoit qu’un pareil sacrifice, l’expulsion de la vie hors de natures autrefois si glorieuses et si ardentes, ne soit pas allé sans de dramatiques bouleversements intérieurs. Voilà l’origine du gris chaos de la Terre, notre humble et magnifique séjour.

Ainsi, après une période de torsions et de plis pareils à ceux d’un corps qui s’agite en dormant sous les couvertures, notre héros, maté (par sa conscience) comme par une monstrueuse camisole de force, n’a plus connu que des explosions intimes, de plus en plus rares, d’un effet brisant sur une enveloppe de plus en plus lourde et froide.

Lui mort et elle chaotique sont aujourd’hui confondus.

De ce corps une fois pour toutes ayant perdu avec la faculté de s’émouvoir celle de se refondre en une personne entière, l’histoire depuis la lente catastrophe du refroidissement ne sera plus que celle d’une perpétuelle désagrégation. Mais c’est à ce moment qu’il advient d’autres choses : la grandeur morte, la vie fait voir aussitôt qu’elle n’a rien de commun avec elle. Aussitôt, à mille ressources.

Telle est aujourd’hui l’apparence du globe. Le cadavre en tronçons de l’être de la grandeur du monde ne fait plus que servir de décor à la vie de millions d’êtres infiniment plus petits et plus éphémères que lui. Leur foule est par endroits si dense qu’elle dissimule entièrement l’ossature sacrée qui leur servit naguère d’unique support. Et ce n’est qu’une infinité de leurs cadavres qui réussissant depuis lors à imiter la consistance de la pierre, par ce qu’on appelle la terre végétale, leur permet depuis quelques jours de se reproduire sans rien devoir au roc.

Par ailleurs l’élément liquide, d’une origine peut-être aussi ancienne que celui dont je traite ici, s’étant assemblé sur de plus ou moins grandes étendues, le recouvre, s’y frotte, et par des coups répétés active son érosion.

Je décrirai donc quelques-unes des formes que la pierre actuellement éparse et humiliée par le monde montre à nos yeux.

Les plus gros fragments, dalles à peu près invisibles sous les végétations entrelacées qui s’y agrippent autant par religion que pour d’autres motifs, constituent l’ossature du globe.

Ce sont là de véritables temples : non point des constructions élevées arbitrairement au-dessus du sol, mais les restes impassibles de l’antique héros qui fut naguère véritablement au monde.

Engagé à l’imagination de grandes choses parmi l’ombre et le parfum des forêts qui recouvrent parfois ces blocs mystérieux, l’homme par l’esprit seul suppose là-dessous leur continuité.

Dans les mêmes endroits, de nombreux blocs plus petits attirent son attention. Parsemées sous bois par le Temps, d’inégales boules de mie de pierre, pétries par les doigts sales de ce dieu.

Depuis l’explosion de leur énorme aïeul, et de leur trajectoire aux cieux abattus sans ressort, les rochers se sont tus.

Envahis et fracturés par la germination, comme un homme qui ne se rase plus, creusés et comblés par la terre meuble, aucun d’eux devenus incapables d’aucune réaction ne pipe plus mot.

Leurs figures, leurs corps se fendillent. Dans les rides de l’expérience la naïveté s’approche et s’installe. Les roses s’assoient sur leurs genoux gris, et elles font contre eux leur naïve diatribe. Eux les admettent. Eux, dont jadis la grêle désastreuse éclaircit les forêts, et dont la durée est éternelle dans la stupeur et la résignation.

Ils rient de voir autour d’eux suscitées et condamnées tant de générations de fleurs, d’une carnation d’ailleurs quoi qu’on dise à peine plus vivante que la leur, et d’un rose aussi pâle et aussi fané que leur gris. Ils pensent (comme des statues sans se donner la peine de le dire) que ces teintes sont empruntées aux lueurs des cieux au soleil couchant, lueurs elles-mêmes par les cieux essayées tous les soirs en mémoire d’un incendie bien plus éclatant, lors de ce fameux cataclysme à l’occasion duquel projetés violemment dans les airs, ils connurent une heure de liberté magnifique terminée par ce formidable atterrement. Non loin de là, la mer aux genoux rocheux des géants spectateurs sur ses bords des efforts écumants de leurs femmes abattues, sans cesse arrache des blocs qu’elle garde, étreint, balance, dorlote, ressasse, malaxe, flatte et polit dans ses bras contre son corps ou abandonne dans un coin de sa bouche comme une dragée, puis ressort de sa bouche, et dépose sur un bord hospitalier en pente douce parmi un troupeau déjà nombreux à sa portée, en vue de l’y reprendre bientôt pour s’en occuper plus affectueusement, passionnément encore.

Cependant le vent souffle. Il fait voler le sable. Et si l’une de ces particules, forme dernière et la plus infime de l’objet qui nous occupe, arrive à s’introduire réellement dans nos yeux, c’est ainsi que la pierre, par la façon d’éblouir qui lui est particulière, punit et termine notre contemplation.

La nature nous ferme ainsi les yeux quand le moment vient d’interroger vers l’intérieur de la mémoire si les renseignements qu’une longue contemplation y a accumulés ne l’auraient pas déjà fournie de quelques principes.

À l’esprit en mal de notions qui s’est d’abord nourri de telles apparences, à propos de la pierre la nature apparaîtra enfin, sous un jour peut-être trop simple, comme une montre dont le principe est fait de roues qui tournent à de très inégales vitesses, quoiqu’elles soient agies par un unique moteur.

Les végétaux, les animaux, les vapeurs et les liquides, à mourir et à renaître tournent d’une façon plus ou moins rapide. La grande roue de la pierre nous paraît pratiquement immobile, et, même théoriquement, nous ne pouvons concevoir qu’une partie de la phase de sa très lente désagrégation.

Si bien que contrairement à l’opinion commune qui fait d’elle aux yeux des hommes un symbole de la durée et de l’impassibilité, l’on peut dire qu’en fait la pierre ne se reformant pas dans la nature, elle est en réalité la seule chose qui y meure constamment.

En sorte que lorsque la vie, par la bouche des êtres qui en reçoivent successivement et pour une assez courte période le dépôt, laisse croire qu’elle envie la solidité indestructible du décor qu’elle habite, en réalité elle assiste à la désagrégation continue de ce décor. Et voici l’unité d’action qui lui paraît dramatique : elle pense confusément que son support peut un jour lui faillir, alors qu’elle-même se sent éternellement ressuscitable. Dans un décor qui a renoncé à s’émouvoir, et songe seulement à tomber en ruines, la vie s’inquiète et s’agite de ne savoir que ressusciter.

Il est vrai que la pierre elle-même se montre parfois agitée. C’est dans ses derniers états, alors que galets, graviers, sable, poussière, elle n’est plus capable de jouer son rôle de contenant ou de support des choses animées. Désemparée du bloc fondamental elle roule, elle vole, elle réclame une place à la surface, et toute vie alors recule loin des mornes étendues où tour à tour la disperse et la rassemble la frénésie du désespoir.

Je noterai enfin, comme un principe très important, que toutes les formes de la pierre, qui représentent toutes quelque état de son évolution, existent simultanément au monde. Ici point de générations, point de races disparues. Les Temples, les Demi-Dieux, les Merveilles, les Mammouths, les Héros, les Aïeux voisinent chaque jour avec les petits-fils. Chaque homme peut toucher en chair et en os tous les possibles de ce monde dans son jardin. Point de conception : tout existe ; ou plutôt, comme au paradis, toute la conception existe.

Si maintenant je veux avec plus d’attention examiner l’un des types particuliers de la pierre, la perfection de sa forme, le fait que je peux le saisir et le retourner dans ma main, me font choisir le galet.

Aussi bien, le galet est-il exactement la pierre à l’époque où commence pour elle l’âge de la personne, de l’individu, c’est-à-dire de la parole.

Comparé au banc rocheux d’où il dérive directement, il est la pierre déjà fragmentée et polie en un très grand nombre d’individus presque semblables. Comparé au plus petit gravier, l’on peut dire que par l’endroit où on le trouve, parce que l’homme aussi n’a pas coutume d’en faire un usage pratique, il est la pierre encore sauvage, ou du moins pas domestique.

Encore quelques jours sans signification dans aucun ordre pratique du monde, profitons de ses vertus.

Apporté un jour par l’une des innombrables charrettes du flot, qui depuis lors, semble-t-il, ne déchargent plus que pour les oreilles leur vaine cargaison, chaque galet repose sur l’amoncellement des formes de son antique état, et des formes de son futur.

Non loin des lieux où une couche de terre végétale recouvre encore ses énormes aïeux, au bas du banc rocheux où s’opère l’acte d’amour de ses parents immédiats, il a son siège au sol formé du grain des mêmes, où le flot terrassier le recherche et le perd.

Mais ces lieux où la mer ordinairement le relègue sont les plus impropres à toute homologation. Ses populations y gisent au su de la seule étendue. Chacun s’y croit perdu parce qu’il n’a pas de nombre, et qu’il ne voit que des forces aveugles pour tenir compte de lui.

Et en effet, partout où de tels troupeaux reposent, ils couvrent pratiquement tout le sol, et leur dos forme un parterre incommode à la pose du pied comme à celle de l’esprit.

Pas d’oiseaux. Des brins d’herbe parfois sortent entre eux. Des lézards les parcourent, les contournent sans façon. Des sauterelles par bonds s’y mesurent plutôt entre elles qu’elles ne les mesurent. Des hommes parfois jettent distraitement au loin l’un des leurs.

Mais ces objets du dernier peu, perdus sans ordre au milieu d’une solitude violée par les herbes sèches, les varechs, les vieux bouchons et toutes sortes de débris des provisions humaines, – imperturbables parmi les remous les plus forts de l’atmosphère, – assistent muets au spectacle de ces forces qui courent en aveugles à leur essoufflement par la chasse de tout hors de toute raison.

Pourtant attachés nulle part, ils restent à leur place quelconque sur l’étendue. Le vent le plus fort pour déraciner un arbre ou démolir un édifice, ne peut déplacer un galet. Mais comme il fait voler la poussière alentour, c’est ainsi que parfois les furets de l’ouragan déterrent quelqu’une de ces bornes du hasard à leurs places quelconques depuis des siècles sous la couche opaque et temporelle du sable.

Mais au contraire l’eau, qui rend glissant et communique sa qualité de fluide à tout ce qu’elle peut entièrement enrober, arrive parfois à séduire ces formes et à les entraîner. Car le galet se souvient qu’il naquit par l’effort de ce monstre informe sur le monstre également informe de la pierre. Et comme sa personne encore ne peut être achevée qu’à plusieurs reprises par l’application du liquide, elle lui reste à jamais par définition docile.

Terne au sol, comme le jour est terne par rapport à la nuit, à l’instant même où l’onde le reprend elle lui donne à luire. Et quoiqu’elle n’agisse pas en profondeur, et ne pénètre qu’à peine le très fin et très serré agglomérat, la très mince quoique très active adhérence du liquide provoque à sa surface une modification sensible. Il semble qu’elle la repolisse, et panse ainsi elle-même les blessures faites par leurs précédentes amours. Alors, pour un moment, l’extérieur du galet ressemble à son intérieur : il a sur tout le corps l’œil de la jeunesse.

Cependant sa forme à la perfection supporte les deux milieux. Elle reste imperturbable dans le désordre des mers. Il en sort seulement plus petit, mais entier, et, si l’on veut aussi grand, puisque ses proportions ne dépendent aucunement de son volume.

Sorti du liquide il sèche aussitôt. C’est-à-dire que malgré les monstrueux efforts auxquels il a été soumis, la trace liquide ne peut demeurer à sa surface : il la dissipe sans aucun effort.

Enfin, de jour en jour plus petit mais toujours sûr de sa forme, aveugle, solide et sec dans sa profondeur, son caractère est donc de ne pas se laisser confondre mais plutôt réduire par les eaux. Aussi, lorsque vaincu il est enfin du sable, l’eau n’y pénètre pas exactement comme à la poussière. Gardant alors toutes les traces, sauf justement celles du liquide, qui se borne à pouvoir effacer sur lui celles qu’y font les autres, il laisse à travers lui passer toute la mer, qui se perd en sa profondeur sans pouvoir en aucune façon faire avec lui de la boue.

Je n’en dirai pas plus, car cette idée d’une disparition de signes me donne à réfléchir sur les défauts d’un style qui appuie trop sur les mots.

Trop heureux seulement d’avoir pour ces débuts su choisir le galet : car un homme d’esprit ne pourra que sourire, mais sans doute il sera touché, quand mes critiques diront : « Ayant entrepris d’écrire une description de la pierre, il s’empêtra. »

la poésie moderne fait place au quotidien et à ses objets

Aux livres de chevet… Arthur Rimbaud - Diamant enfumé Charles Cros

Aux livres de chevet, livres de l’art serein,

Obermann et Genlis, Ver-vert et le Lutrin,

Blasé de nouveauté grisâtre et saugrenue,

J’espère, la vieillesse étant enfin venue,

Ajouter le Traité du Docteur Venetti.

Je saurai, revenu du public abêti,

Goûter le charme ancien des dessins nécessaires.

Écrivain et graveur ont doré les misères

Sexuelles : et c’est, n’est-ce pas, cordial :

Dr Venetti, Traité de l’Amour conjugal.

F. Coppée.

A.R

Arthur Rimbaud, Album Zutique

Il est des diamants aux si rares lueurs

Que, pris par les voleurs ou perdus dans la rue,

Ils retournent toujours aux rois leurs possesseurs.

Ainsi j’ai retrouvé ma chère disparue.

Mais quelquefois, brisée, à des marchands divers

La pierre est revendue, à moins qu’un aspect rare

Ne la défende. En leurs couleurs, en leurs éclairs,

Ses débris trahiraient le destructeur barbare.

Aussi, je n’ai plus peur, diamant vaguement

Enfumé, mais unique en ta splendeur voilée,

De te perdre. Toujours vers moi, ton seul amant,

Chère, tu reviendras des mains qui t’ont volée.

Charles Cros, Le Coffret de santal

Eventail de Madame Mallarmé Stéphane Mallarmé - Guillaume Apollinaire, l'Avion

Avec comme pour langage

Rien qu’un battement aux cieux

Le futur vers se dégage

Du logis très précieux

Aile tout bas la courrière

Cet éventail si c’est lui

Le même par qui derrière

Toi quelque miroir a lui

Limpide (où va redescendre

Pourchassée en chaque grain

Un peu d’invisible cendre

Seule à me rendre chagrin)

Toujours tel il apparaisse

Entre tes mains sans paresse

Stéphane Mallarmé

Français, qu’avez-vous fait d’Ader l’aérien ?

Il lui restait un mot, il n’en reste plus rien.

Quand il eut assemblé les membres de l’ascèse

Comme ils étaient sans nom dans la langue française

Ader devint poète et nomma l’avion.

Ô peuple de Paris, vous, Marseille et Lyon,

Vous tous, fleuves français, vous françaises montagnes,

Habitants des cités et vous, gens des campagnes,

L’instrument à voler se nomme l’avion.

Cette douce parole eût enchanté Villon,

Les poètes prochains la mettront dans leurs rimes.

Non, tes ailes, Ader, n’étaient pas anonymes.

Lorsque pour les nommer vint le grammairien

Forger un mot savant sans rien d’aérien,

Où le sourd hiatus, l’âne qui l’accompagne

Font ensemble un mot long comme un mot d’Allemagne.

Il fallait un murmure et la voie d’Ariel

Pour nommer l’instrument qui nous emporte au ciel.

La plainte de la brise, un oiseau dans l’espace

Et c’est un mot français qui dans nos bouches passe.

L’avion ! L’avion ! qu’il monte dans les airs,

Qu’il plane sur les monts, qu’il traverse les mers,

Qu’il aille regarder le soleil comme Icare

Et que plus loin encore un avion s’égare

Et trace dans l’éther un éternel sillon

Mais gardons-lui le nom suave d’avion

Car du magique mot les cinq lettres habiles

Eurent cette vertu d’ouvrir les ciels mobiles.

Français, qu’avez-vous fait d’Ader l’aérien ?

Il lui restait un mot, il n’en reste plus rien.

Guillaume Apollinaire

Baudelaire, l'horloge, les Fleurs du mal - La couronne Emile Verhaeren

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,

Dont le doigt nous menace et nous dit : » Souviens-toi !

Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d’effroi

Se planteront bientôt comme dans une cible,

Le plaisir vaporeux fuira vers l’horizon

Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ;

Chaque instant te dévore un morceau du délice

A chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde

Chuchote : Souviens-toi ! – Rapide, avec sa voix

D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,

Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues

Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide

Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.

Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !

Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,

Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,

Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !),

Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! »

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal

- Quelle représentation dramatique du temps est donnée dans ce poème?

- - Le temps est d'abord représenté sous la forme d'une Horloge. Celle-ci est personnifiée et le lecteur peut l'entendre parler : prosopopée On peut relever les termes qui la personnifient : -v.2 « le doigt » qui est une métaphore de l’aiguille. Mais cette personnification d'une idée abstraite (qu'on peut appeler aussi allégorie?) est complexe car dès le premier vers, l’horloge n’est plus un simple objet quotidien, c’est un « dieu », "sinistre, effrayant, impassible" (déf)

- - Puis c'est au tour de la Seconde de parler, pour dire "Souviens-toi", elle "Chuchote" : le rejet qui mime le mouvement de l’aiguille qui avance = une seconde de moins. -v.14 « gosier de métal ».

- - Enfin "Maintenant" avec v.10 « sa voix » terme apparemment normal pour une personne humaine mais effet de surprise avec le nouveau rejet : « D’insecte » (rejet) On bascule vers quelque chose de monstrueux comme le montre le mot « trompe » au vers 12. C’est la trompe d’un papillon ou d’un moustique qui aspire le sang et la vie ce qui est rendu par le verbe « pomper » et l’adjectif « immonde » + assonance en [on] aux sonorités sombres, sinistres et inquiétantes. Cette même idée de monstre est aussi présente au vers 7 avec le verbe « dévorer ». L’horloge est pour Baudelaire une sorte de sangsue ou de vampire qui nous détruit petit à petit.

- - S'adressent à "nous" : les hommes, Baudelaire inclu. Les deux "nous" du vers 2, l'expression "à chaque homme" du vers 8, renforcent l'idée que le problème abordé dans ce poème concerne chaque lecteur. De plus, le tutoiement donne à chacun l'impression d'être pris à partie.

- b) Quelle est la portée philosophique du poème ? Quelle leçon sur la condition humaine en tirer?

- Les thèmes de la fuite du temps, du combat de l'homme contre le temps sont abordés.

Et je voudrais aussi ma couronne d’épines

Et pour chaque pensée, une, rouge, à travers

Le front, jusqu’au cerveau, jusqu’aux frêles racines

où se tordent les maux et les rêves forgés

En moi, par moi. Je la voudrais comme une rage,

Comme un buisson d’ébène en feu, comme des crins

D’éclairs et de flammes, peignés de vent sauvage;

Et ce seraient mes vains et mystiques désirs,

Ma science d’ennui, mes tendresses battues

De flagellants remords, mes chatoyants vouloirs

De meurtre et de folie et mes haines têtues

Qu’avec ses dards et ses griffes, elle mordrait.

Et, plus intimement encor, mes anciens râles

Vers des ventres, muflés de lourdes toisons d’or,

Et mes vices de doigts et de lèvres claustrales

Et mes derniers tressauts de nerfs et de sanglots

Et, plus au fond, le rut même de ma torture,

Et tout enfin ! Ô couronne de ma douleur

Et de ma joie, ô couronne de dictature

Debout sur mes deux yeux, ma bouche et mon cerveau

O la couronne en rêve à mon front somnambule,

Hallucine-moi donc de ton absurdité ;

Et sacre-moi ton roi souffrant et ridicule.

Emile Verhaeren, Les débâcles

La Flûte Alfred de Vigny - La Cloche du village Alphonse de Lamartine

I

Un jour je vis s’asseoir au pied de ce grand arbre

Un Pauvre qui posa sur ce vieux banc de marbre

Son sac et son chapeau, s’empressa d’achever

Uu morceau de pain noir, puis se mit à rêver.

Il paraissait chercher dans les longues allées

Quelqu’un pour écouter ses chansons désolées ;

Il suivait à regret la trace des passants

Rares et qui, pressés, s’en allaient en tous sens.

Avec eux s’enfuyait l’aumône disparue,

Prix douteux d’un lit dur en quelque étroite rue

Et d’un amer souper dans un logis malsain.

Cependant il tirait lentement de son sein,

Comme se préparait au martyre un apôtre,

Les trois parts d’une Flûte et liait l’une à l’autre

Essayait l’embouchure à son menton tremblant,

Faisait mouvoir la clef, l’épurait en soufflant,

Sur ses genoux ployés frottait le bois d’ébène,

Puis jouait. — Mais son front en vain gonflait sa veine,

Personne autour de lui pour entendre et juger

L’humble acteur d’un public ingrat et passager.

J’approchais une main du vieux chapeau d’artiste

Sans attendre un regard de son œil doux et triste

En ce temps, de révolte et d’orgueil si rempli ;

Mais, quoique pauvre, il fut modeste et très poli.

II

Il me fit un tableau de sa pénible vie.

Poussé par ce démon qui toujours nous convie,

Ayant tout essayé, rien ne lui réussit,

Et le chaos entier roulait dans son récit.

Ce n’était qu’élan brusque et qu’ambitions folles,

Qu’entreprise avortée et grandeur en paroles.

D’abord, à son départ, orgueil démesuré,

Gigantesque écriteau sur un front assuré,

Promené dans Paris d’une façon hautaine :

Bonaparte et Byron, poète et capitaine,

Législateur aussi, chef de religion

(De tous les écoliers c’est la contagion),

Père d’un panthéisme orné de plusieurs choses,

De quelques âges d’or et des métempsychoses

De Bouddha, qu’en son cœur il croyait inventer ;

Il l’appliquait à tout, espérant importer

Sa révolution dans sa philosophie ;

Mais des contrebandiers notre âge se défie ;

Bientôt par nos fleurets le défaut est trouvé ;

D’un seul argument fin son ballon fut crevé.

Pour hisser sa nacelle il en gonfla bien d’autres

Que le vent dispersa. Fatigué des apôtres,

Il dépouilla leur froc. (Lui-même le premier

Souriait tristement de cet air cavalier

Dont sa marche, au début, avait été fardée

Et, pour d’obscurs combats, si pesamment bardée ;

Car, plus grave à présent, d’une double lueur

Semblait se réchauffer et s’éclairer son cœur ;

Le Bon Sens qui se voit, la Candeur qui l’avoue,

Coloraient en parlant les pâleurs de sa joue.)

Laissant donc les couvents, Panthéistes ou non,

Sur la poupe d’un drame il inscrivit son nom

Et vogua sur ces mers aux trompeuses étoiles ;

Mais, faute de savoir, il sombra sous ses voiles

Avant d’avoir montré son pavillon aux airs.

Alors rien devant lui que flots noirs et déserts,

L’océan du travail si chargé de tempêtes

Où chaque vague emporte et brise mille têtes.

Là, flottant quelques jours sans force et sans fanal,

Son esprit surnagea dans les plis d’un journal,

Radeau désespéré que trop souvent déploie

L’équipage affamé qui se perd et se noie.

Il s’y noya de même, et de même, ayant faim,

Fit ce que fait tout homme invalide et sans pain.

» Je gémis, disait-il, d’avoir une pauvre âme

Faible autant que serait l’âme de quelque femme,

Qui ne peut accomplir ce qu’elle a commencé

Et s’abat au départ sur tout chemin tracé.

L’idée à l’horizon est à peine entrevue,

Que sa lumière écrase et fait ployer ma vue.

Je vois grossir l’obstacle en invincible amas,

Je tombe ainsi que Paul en marchant vers Damas.

— Pourquoi, me dit la voix qu’il faut aimer et craindre,

Pourquoi me poursuis-tu, toi qui ne peux m’étreindre ?

— Et le rayon me trouble et la voix m’étourdit,

Et je demeure aveugle et je me sens maudit. «

III

— » Non, criai-je en prenant ses deux mains dans les miennes,

Ni dans les grandes lois des croyances anciennes,

Ni dans nos dogmes froids, forgés à l’atelier,

Entre le banc du maître et ceux de l’écolier,

Ces faux Athéniens dépourvus d’Atticisme,

Qui nous soufflent aux yeux des bulles de Sophisme,

N’ont découvert un mot par qui fût condamné

L’homme aveuglé d’esprit plus que l’aveugle-né.

C’est assez de souffrir sans se juger coupable

Pour avoir entrepris et pour être incapable ;

J’aime, autant que le fort, le faible courageux

Qui lance un bras débile en des flots orageux,

De la glace d’un lac plonge dans la fournaise

Et d’un volcan profond va tourmenter la braise.

Ce Sisyphe éternel est beau, seul, tout meurtri,

Brûlé, précipité, sans jeter un seul cri,

Et n’avouant jamais qu’il saigne et qu’il succombe

À toujours ramasser son rocher qui retombe.

Si, plus haut parvenus, de glorieux esprits

Vous dédaignent jamais, méprisez leur mépris ;

Car ce sommet de tout, dominant toute gloire,

Ils n’y sont pas, ainsi que l’œil pourrait le croire.

On n’est jamais en haut. Les forts, devant leurs pas,

Trouvent un nouveau mont inaperçu d’en bas.

Tel que l’on croit complet et maître en toute chose

Ne dit pas les savoirs qu’à tort on lui suppose,

Et qu’il est tel grand but qu’en vain il entreprit.

— Tout homme a vu le mur qui borne son esprit.

Du corps et non de l’âme accusons l’indigence.

Des organes mauvais servent l’intelligence

Et touchent, en tordant et tourmentant leur nœud,

Ce qu’ils peuvent atteindre et non ce qu’elle veut.

En traducteurs grossiers de quelque auteur céleste

Ils parlent… Elle chante et désire le reste.

Et, pour vous faire ici quelque comparaison,

Regardez votre Flûte, écoutez-en le son.

Est-ce bien celui-là que voulait faire entendre

La lèvre ? Était-il pas ou moins rude ou moins tendre ?

Eh bien, c’est au bois lourd que sont tous les défauts,

Votre souffle était juste et votre chant est faux.

Pour moi qui ne sais rien et vais du doute au rêve,

Je crois qu’après la mort, quand l’union s’achève,

L’âme retrouve alors la vue et la clarté,

Et que, jugeant son œuvre avec sérénité,

Comprenant sans obstacle et s’expliquant sans peine,

Comme ses sœurs du ciel elle est puissante et reine,

Se mesure au vrai poids, connaît visiblement

Que son souffle était faux par le faux instrument,

N’était ni glorieux ni vil, n’étant pas libre ;

Que le corps seulement empêchait l’équilibre ;

Et, calme, elle reprend, dans l’idéal bonheur,

La sainte égalité des esprits du Seigneur. «

IV

Le Pauvre alors rougit d’une joie imprévue,

Et contempla sa Flûte avec une autre vue ;

Puis, me connaissant mieux, sans craindre mon aspect,

Il la baisa deux fois en signe de respect,

Et joua, pour quitter ses airs anciens et tristes,

Ce Salve Regina que chantent les Trappistes.

Son regard attendri paraissait inspiré,

La note était plus juste et le souffle assuré.

Alfred de Vigny, Poèmes philosophiques

Oh ! quand cette humble cloche à la lente volée

Épand comme un soupir sa voix sur la vallée,

Voix qu’arrête si près le bois ou le ravin ;

Quand la main d’un enfant qui balance cette urne

En verse à sons pieux dans la brise nocturne

Ce que la terre a de divin ;

Quand du clocher vibrant l’hirondelle habitante

S’envole au vent d’airain qui fait trembler sa tente,

Et de l’étang ridé vient effleurer les bords,

Ou qu’à la fin du fil qui chargeait sa quenouille

La veuve du village à ce bruit s’agenouille

Pour donner leur aumône aux morts :

Ce qu’éveille en mon sein le chant du toit sonore,

Ce n’est pas la gaieté du jour qui vient d’éclore.

Ce n’est pas le regret du jour qui va finir,

Ce n’est pas le tableau de mes fraîches années

Croissant sur ces coteaux parmi ces fleurs fanées

Qu’effeuille encor mon souvenir ;

Ce n’est pas mes sommeils d’enfant sous ces platanes,

Ni ces première élans du jeu de mes organes,

Ni mes pas égarés sur ces rudes sommets,

Ni ces grands cris de joie en aspirant vos vagues,

Ô brises du matin pleines de saveurs vagues

Et qu’on croit n’épuiser jamais !

Ce n’est pas le coursier atteint dans la prairie,

Pliant son cou soyeux sous ma main aguerrie

Et mêlant sa crinière à mes beaux cheveux blonds,

Quand, le sol sous ses pieds sonnant comme une enclume,

Sa croupe m’emportait et que sa blanche écume

Argentait l’herbe des vallons !

Ce n’est pas même, amour ! ton premier crépuscule,

Au mois où du printemps la sève qui circule

Fait fleurir la pensée et verdir le buisson,

Quand l’ombre ou seulement les jeunes voix lointaines

Des vierges rapportant leurs cruches des fontaines

Laissaient sur ma tempe un frisson.

Ce n’est pas vous non plus, vous que pourtant je pleure,

Premier bouillonnement de l’onde intérieure,

Voix du cœur qui chantait en s’éveillant en moi,

Mélodieux murmure embaumé d’ambroisie

Qui fait rendre à sa source un vent de poésie !…

Ô gloire, c’est encor moins toi !

De mes jours sans regret que l’hiver vous remporte

Avec le chaume vide, avec la feuille morte,

Avec la renommée, écho vide et moqueur !

Ces herbes du sentier sont des plantes divines

Qui parfument les pieds : oui ! mais dont les racines

Ne s’enfoncent pas dans le cœur !

Guirlandes du festin que pour un soir on cueille,

Que la haine empoisonne ou que l’envie effeuille,

Dont vingt fois sous les mains la couronne se rompt,

Qui donnent à la vie un moment de vertige,

Mais dont la fleur d’emprunt ne tient pas à la tige,

Et qui sèche en tombant du front.

C’est le jour où ta voix dans la vallée en larmes

Sonnait le désespoir après le glas d’alarmes,

Où deux cercueils passant sous les coteaux en deuil,

Et bercés sur des cœurs par des sanglots de femmes,

Dans un double sépulcre enfermèrent trois âmes

Et m’oublièrent sur le seuil !

De l’aurore à la nuit, de la nuit à l’aurore,

Ô cloche ! tu pleuras comme je pleure encore,

Imitant de nos cœurs le sanglot étouffant ;

L’air, le ciel, résonnaient de ta complainte amère,

Comme si chaque étoile avait perdu sa mère

Et chaque brise son enfant !

Depuis ce jour suprême où ta sainte harmonie

Dans ma mémoire en deuil à ma peine est unie,

Où ton timbre et mon cœur n’eurent qu’un même son,

Oui ! ton bronze sonore et trempé dans la flamme

Me semble, quand il pleure, un morceau de mon âme

Qu’un ange frappe à l’unisson !

Je dors lorsque tu dors, je veille quand tu veilles ;

Ton glas est un ami qu’attendent mes oreilles ;

Entre la voix des tours je démêle ta voix,

Et ta vibration encore en moi résonne

Quand l’insensible bruit qu’un moucheron bourdonne

Te couvre déjà sous les bois !

Je me dis : Ce soupir mélancolique et vague

Que l’air profond des nuits roule de vague en vague,

Ah ! c’est moi, pour moi seul, là-haut retentissant !

Je sais ce qu’il me dit, il sait ce que je pense.

Et le vent qui l’ignore, à travers ce silence,

M’apporte un sympathique accent.

Je me dis : Cet écho de ce bronze qui vibre,

Avant de m’arriver au cœur de fibre en fibre,

A frémi sur la dalle où tout mon passé dort ;

Du timbre du vieux dôme il garde quelque chose :

La pierre du sépulcre où mon amour repose

Sonne aussi dans ce doux accord !

Ne t’étonne donc pas, enfant, si ma pensée,

Au branle de l’airain secrètement bercée,

Aime sa voix mystique et fidèle au trépas,

Si dès le premier son qui gémit sous sa voûte,

Sur un pied suspendu, je m’arrête et j’écoute

Ce que la mort me dit tout bas.

Et toi, saint porte-voix des tristesses humaines,

Que la terre inventa pour mieux crier ses peines,

Chante ! des cœurs brisés le timbre est encor beau !

Que ton gémissement donne une âme à la pierre,

Des larmes aux yeux secs, un signe à la prière,

Une mélodie au tombeau !

Moi, quand des laboureurs porteront dans ma bière

Le peu qui doit rester ici de ma poussière ;

Après tant de soupirs que mon sein lance ailleurs,

Quand des pleureurs gagés, froide et banale escorte,

Déposeront mon corps endormi sous la porte

Qui mène à des soleils meilleurs ;

Si quelque main pieuse en mon honneur te sonne,

Des sanglots de l’airain, oh ! n’attriste personne,

Ne va pas mendier des pleurs à l’horizon ;

Mais prends ta voix de fête, et sonne sur ma tombe

Avec le bruit joyeux d’une chaîne qui tombe

Au seuil libre d’une prison !

Ou chante un air semblable au cri de l’alouette

Qui, s’élevant du chaume où la bise la fouette,

Dresse à l’aube du jour son vol mélodieux,

Et gazouille ce chant qui fait taire d’envie

Ses rivaux attachés aux ronces de la vie,

Et qui se perd au fond des cieux !

ENVOI

Mais sonne avant ce jour, sonne doucement l’heure

Où quelque barde ami, dans mon humble demeure,

Vient de mon cœur malade éclairer le long deuil,

Et me laisse en partant, charitable dictame,

Deux gouttes du parfum qui coule de son âme

Pour embaumer longtemps mon seuil.

Alphonse de Lamartine, Recueillements poétiques, 1839

Le buffet Arthur Rimbaud - Le lit José-Maria de Heredia

C’est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,

Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;

Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre

Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;

Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries,

De linges odorants et jaunes, de chiffons

De femmes ou d’enfants, de dentelles flétries,

De fichus de grand’mère où sont peints des griffons ;

– C’est là qu’on trouverait les médaillons, les mèches

De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches

Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.

– Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,

Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis

Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires.

Arthur Rimbaud, Cahier de Douai

C’est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,

Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;

Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre

Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;

Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries,

De linges odorants et jaunes, de chiffons

De femmes ou d’enfants, de dentelles flétries,

De fichus de grand’mère où sont peints des griffons ;

– C’est là qu’on trouverait les médaillons, les mèches

De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches

Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.

– Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,

Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis

Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires.

Arthur Rimbaud, Cahier de Douai

C’est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,

Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;

Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre

Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;

Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries,

De linges odorants et jaunes, de chiffons

De femmes ou d’enfants, de dentelles flétries,

De fichus de grand’mère où sont peints des griffons ;

– C’est là qu’on trouverait les médaillons, les mèches

De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches

Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.

– Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,

Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis

Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires.

Arthur Rimbaud, Cahier de Douai

- Questions :

- 1. Etudiez la structure du poème : de quoi parle chaque strophe ?

- 2. Repérez et classez les termes relevant du champ lexical des sensations. (rappel : les 5 sens sont la vue, le goût, l’odorat, le toucher et l’ouïe)

- 3. Observez les sonorités dominantes des vers 3 et 4. Que constatez-vous?

- 4. Que constatez-vous dans la manière dont le poète s’adresse au buffet dans la dernière strophe ?

- 5. Etudiez les moyens par lesquels le poète donne vie à l’objet ( demandez-vous en quoi le buffet peut ressembler à un humain).

- 6. En quoi peut-on dire que le buffet est un témoin du temps qui passe ?

Qu’il soit encourtiné de brocart ou de serge,

Triste comme une tombe ou joyeux comme un nid,

C’est là que l’homme naît, se repose et s’unit,

Enfant, époux, vieillard, aïeule, femme ou vierge.

Funèbre ou nuptial, que l’eau sainte l’asperge

Sous le noir crucifix ou le rameau bénit,

C’est là que tout commence et là que tout finit,

De la première aurore au feu du dernier cierge.

Humble, rustique et clos, ou fier du pavillon

Triomphalement peint d’or et de vermillon,

Qu’il soit de chêne brut, de cyprès ou d’érable ;

Heureux qui peut dormir sans peur et sans remords

Dans le lit paternel, massif et vénérable,

Où tous les siens sont nés aussi bien qu’ils sont morts.

José-Maria de Heredia, Les Trophées

Le pot de terre et le pot de fer Jean de La Fontaine - Les parfums Anna de Noailles

Le Pot de fer proposa

Au Pot de terre un voyage.

Celui-ci s’en excusa,

Disant qu’il ferait que sage

De garder le coin du feu :

Car il lui fallait si peu,

Si peu, que la moindre chose

De son débris serait cause.

Il n’en reviendrait morceau.

Pour vous, dit-il, dont la peau

Est plus dure que la mienne,

Je ne vois rien qui vous tienne.

– Nous vous mettrons à couvert,

Repartit le Pot de fer.

Si quelque matière dure

Vous menace d’aventure,

Entre deux je passerai,

Et du coup vous sauverai.

Cette offre le persuade.

Pot de fer son camarade

Se met droit à ses côtés.

Mes gens s’en vont à trois pieds,

Clopin-clopant comme ils peuvent,

L’un contre l’autre jetés

Au moindre hoquet qu’ils treuvent.

Le Pot de terre en souffre ; il n’eut pas fait cent pas

Que par son compagnon il fut mis en éclats,

Sans qu’il eût lieu de se plaindre.

Ne nous associons qu’avecque nos égaux.

Ou bien il nous faudra craindre

Le destin d’un de ces Pots

Jean de La Fontaine

Mon coeur est un palais plein de parfums flottants

Qui s’endorment parfois aux plis de ma mémoire,

Et le brusque réveil de leurs bouquets latents

– Sachets glissés au coin de la profonde armoire –

Soulève le linceul de mes plaisirs défunts

Et délie en pleurant leurs tristes bandelettes…

Puissance exquise, dieux évocateurs, parfums,

Laissez fumer vers moi vos riches cassolettes !

Parfum des fleurs d’avril, senteur des fenaisons,

Odeur du premier feu dans les chambres humides,

Arômes épandus dans les vieilles maisons

Et pâmés au velours des tentures rigides ;

Apaisante saveur qui s’échappe du four,

Parfum qui s’alanguit aux sombres reliures,

Souvenir effacé de notre jeune amour

Qui s’éveille et soupire au goût des chevelures ;

Fumet du vin qui pousse au blasphème brutal,

Douceur du grain d’encens qui fait qu’on s’humilie,

Arome jubilant de l’azur matinal,

Parfums exaspérés de la terre amollie ;

Souffle des mers chargés de varech et de sel,

Tiède enveloppement de la grange bondée,

Torpeur claustrale éparse aux pages du missel,

Acre ferment du sol qui fume après l’ondée ;

Odeur des bois à l’aube et des chauds espaliers,

Enivrante fraîcheur qui coule des lessives,

Baumes vivifiants aux parfums familiers,

Vapeur du thé qui chante en montant aux solives !

– J’ai dans mon coeur un parc où s’égarent mes maux,

Des vases transparents où le lilas se fane,

Un scapulaire où dort le buis des saints rameaux,

Des flacons de poison et d’essence profane.

Des fruits trop tôt cueillis mûrissent lentement

En un coin retiré sur des nattes de paille,

Et l’arome subtil de leur avortement

Se dégage au travers d’une invisible entaille…

– Et mon fixe regard qui veille dans la nuit

Sait un caveau secret que la myrrhe parfume,

Où mon passé plaintif, pâlissant et réduit,

Est un amas de cendre encor chaude qui fume.

– Je vais buvant l’haleine et les fluidités

Des odorants frissons que le vent éparpille,

Et j’ai fait de mon coeur, aux pieds des voluptés,

Un vase d’Orient où brûle une pastille.

Anna de Noailles, Le coeur innombrable

-

Debout maintenant, mon pays et moi, Césaire. Etude de poésies engagées - Rimbaud, les effarés. Cours sur la poésie engagée

Debout maintenant, mon pays et moi, Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Etude de poésies engagées-Rimbaud, les effarés. Cours sur la poésie engagée -

Rimbaud, Le Dormeur du val, une poésie engagée- Commentaire et brevet blanc corrigé

Rimbaud, Le Dormeur du val, une poésie engagée- Commentaire et brevet blanc corrigé -Une dénonciation de la guerre - Une mise en scène impressionniste -

Le thème de la ville en poésie - la réalité peut être métamorphosée par l’écriture

Le thème de la ville en poésie - la réalité peut être métamorphosée par l’écriture - Le français au collège, visions poétiques du monde, 3ème -

Vision poétique d'objets quotidiens. comment le poète transfigure-t-il par son travail sur le langage les objets quotidiens?

Vision poétique d'objets quotidiens.comment le poète transfigure-t il les objets quotidiens?Ponge Mallarmé, Rimbaud Baudelaire, Vigny Lamartine Cros Apollinaire

-

Fables et poésies lyriques, engagées : commentaires niveau collège 4

De la poésie lyrique à la poésie engagée, commentaires niveau collège et analyse de fables. Séquence poésie, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Lamartine, Césaire, Hugo, La Fontaine. Consultez les nombreuses analyses du site pour réviser et préparer le DNB de français. Cours sur la versification, annales corrigées -

La versification, cours, exercices et contrôle pour réviser la poésie au collège

La versification, cours, exercices et contrôle pour réviser la poésie au collège - Etude des vers, des strophes, des rimes, du rythme

-

Invitation au voyage ferroviaire- Vision poétique du monde moderne : voyage vers l’inconnu et intérieur.Commentaires, brevets blancs corrigés

français 3e -Regarder le monde, inventer des mondes, Visions poétiques-Invitation au voyage ferroviaire-Vision poétique du monde moderne -poésie de l'image-Le regard ébloui du crapaud -

3e - Agir dans la cité : individu et pouvoir -Questionnement et mises en oeuvre = Corpus et pistes de lectures cursives

3e - Agir dans la cité -MATIN BRUN PAVLOFF- PERSEPOLIS Satrapi- A l'ouest rien de nouveau-L'ami retrouvé Uhlman-Gaudé Cris--Orwell La Ferme des animaux-Antigone -

3e. Se chercher, se construire, se raconter, se représenter. Contrôles de lecture, dossiers, brevets blancs, questionnaires

3e. Se chercher, se construire, se raconter, se représenter. Rousseau Confessions- Promesse de l'Aube-SARRAUTE Enfance-Césaire- La vie est un je Agnès Jaoui -

3e. Dénoncer les travers de la société - Ridiculiser les vices, Visée sociale et politique de la satire, Des regards pour dénoncer

3e. Dénoncer les travers de la société-Musset, On ne badine pas avec l’amour-Daumier, Balzac caricature-Orwell, Ferme des animaux- La Fontaine-brevets les fables,Candide -

4e. Regarder le monde, inventer des mondes, La fiction pour interroger le réel- La littérature pour voir différemment le monde

4e.La fiction pour interroger le réel-Objets inanimés, avez-vous donc une âme?-La femme au XIXe -rêve ou cauchemar?Dois-je croire tout ce que je vois ? -

4e. Agir sur le monde. Informer, s'informer, déformer.La représentation du journaliste dans la fiction-Problématiques, mises en oeuvre, L.cursives

4e. Agir sur le monde. Informer s'informer, déformer.La représentation du journaliste dans la fiction-Pb mises en oeuvre L.cursives-Tintin, Hergé, Zola j'accuse -

4e, se chercher, se construire, dire l'amour. Saisir et dire l'absence.Dire l’amour pour diviser et pour l’emporter

4e Dire l'amour, dire l'absence.Dire l’amour pour diviser et pour l’emporter-Rodin, Claudel, sculpture,littérature- Célébration de l'amour, poésie lyrique -

4e, Vivre en société - Individu et société-La notion de conflit au théâtre (Corneille, Marivaux), dans les romans

4e Vivre en société -La notion de conflit au théâtre Corneille, le Cid, Marivaux l'île des esclaves, dans les romans No et Moi de Vigan-Fahrenheit 451 Bradbury -

Imaginer des univers nouveaux (classe de 5e)-Voyages lunaires-De l'autre côté du miroir -Rêver d'un autre monde

Imaginer des univers nouveaux 5e-Voyages lunaires-De l'autre côté du miroir-Rêver d'un autre monde-Méliès, J. Verne, Cyrano de Bergerac-Fleischer,Lewis Caroll -

5e Héros /héroïnes,héroïsmes, agir sur le monde.Les héros font-ils des exploits ou les exploits font-ils les héros ?

les caractéristiques d'un héros-Galahad, un roman de chevalerie- La Chanson de Roland-Yvain ou le chevalier au lion Chrétien de Troyes -Etude d'images -

5e Voyage,aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?Comment décrire l’autre et l’ailleurs?du voyage imaginaire au voyage dans l’imaginaire

5e Voyage,aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?Comment décrire l’autre et l’ailleurs?du voyage imaginaire au voyage dans l’imaginaire-Marco Polo - C. Colomb- Léry-Tabarly- De la Terre à la Lune -

5e. Vivre en société avec autrui : familles, amis, réseaux-Se construire au sein des relations familiales, l’amitié : de l’oubli de soi à l’ouverture

Se construire Vallès, L’Enfant, Leiris. L’amitié, Kessel, St Exupéry ,La Fontaine, Uhlman-Un autre nécessaire Robinson. Molière l'Avare -

Séquence brevet de français, 3ème, "se chercher, se construire", étudier l'autobiographie. Le pacte de Philippe Lejeune, brevet Leiris, l'âge d'homme

Séquence brevet de français, 3ème, "se chercher, se construire", étudier l'autobiographie. Le pacte de Philippe Lejeune, brevet Leiris, l'âge d'homme. Exercices d'entraînement au brevet

Date de dernière mise à jour : 12/07/2021

Ajouter un commentaire